Tendenza meteo Aprile 2025: ultimo sussulto invernale, a seguire variabilità sul Lazio

Aprile 2025 tra freddo tardivo e stagione estiva che scalda i motori: cosa aspettarsi

Resoconto termo-pluviometrico per l’andamento di Aprile 2025

Condizione media più probabile

- Temperatura: poco sopra la media

- Precipitazioni: in media o sopra la media

- Regime: NAO-; Atlantic Ridge (1)

Condizione di nevosità più probabile

- Pianura (0 – 300 mslm): assente

- Collina (300 – 600 mslm): assente

Accumulo totale più probabile di neve (sezione pertinente alla montagna)

- Bassa montagna (600 – 1000 mslm): assente o localmente scarsa (< 5 cm)

- Media montagna (1000 – 1500 mslm): scarsa o discreta (<10 cm)

- Alta montagna (>1500 mslm): modesta (15-20 cm). Oltre 20 cm sopra i 2000 metri

Analisi sintetica per la proiezione di Aprile 2025

Dall’1 al 5-7 Aprile: freddo tardivo

La prima settimana di Aprile il tempo vedrà un proseguio della dinamicità dopo le abbondanti piogge di Marzo, ma stavolta anche a carattere invernale: le temperature si riporteranno su valori tipici invernali i primi giorni del mese per la discesa da nord e nordest di aria dal nord atlantico con un piccolo contributo di origine artica. Precipitazioni in appennino nevose fin sui 1000 metri con buona probabilità, mentre a quote inferiori al momento rimangono piuttosto basse per fiocchi fin sui 700-800 metri. In tal frangente le temperature sarebbero sotto le medie con massime che all’apice dell’ondata di freddo potrebbero fermarsi sugli 8-10 gradi su pianure e colline e minime che potrebbero tornare diffusamente vicino allo zero con ritorno di brinate diffuse e gelate nelle valli e parte delle pianure.

Seconda settimana: caldo in aumento

Nei giorni successivi le temperature torneranno dapprima in media con scarse precipitazioni. Andando verso metà mese le temperature continuerebbero a salire, con il rischio che si possa avere a cavallo con la terza settimana del mese una fiammata di calore dal nord Africa, e temperature che si porterebbero diffusamente fin sui 25 gradi nei valori massimi, mentre le minime andrebbero definitivamente oltre i 10 gradi su tutta la regione sotto i 1000 metri.

Seconda metà del mese: tempo in peggioramento

dopo metà Aprile l’anticiclone africano batterebbe in ritirata lasciando spazio all’ingresso sul mediterraneo di altri fronti ma con temperature ancora elevate, presenza di sabbia e possibili fenomeni temporaleschi intensi per abbondanti flussi di vapore dall’Atlantico meridionale. In terza decade il maltempo proseguirebbe con temperature più vicine alle medie del periodo per il ritorno di aria atlantica a seguito delle perturbazioni, a tratti sopra la media ma senza estremi. Valori massimi che si riporterebbero sui 15-22 gradi nei valori diurni.

Analisi sintetica della circolazione atmosferica (per esperti e curiosi)

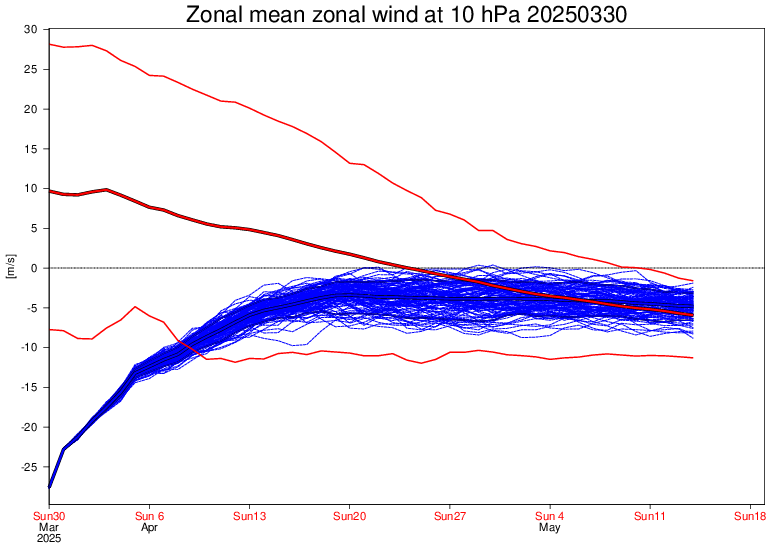

L’elemento saliente del mese di Aprile sarà il final warming dinamico avvenuto nettamente in anticipo e con una forte inversione del vento zonale in Stratosfera, che ha raggiunto valori negativi da record (fino a -30 m/s, immagine 1).

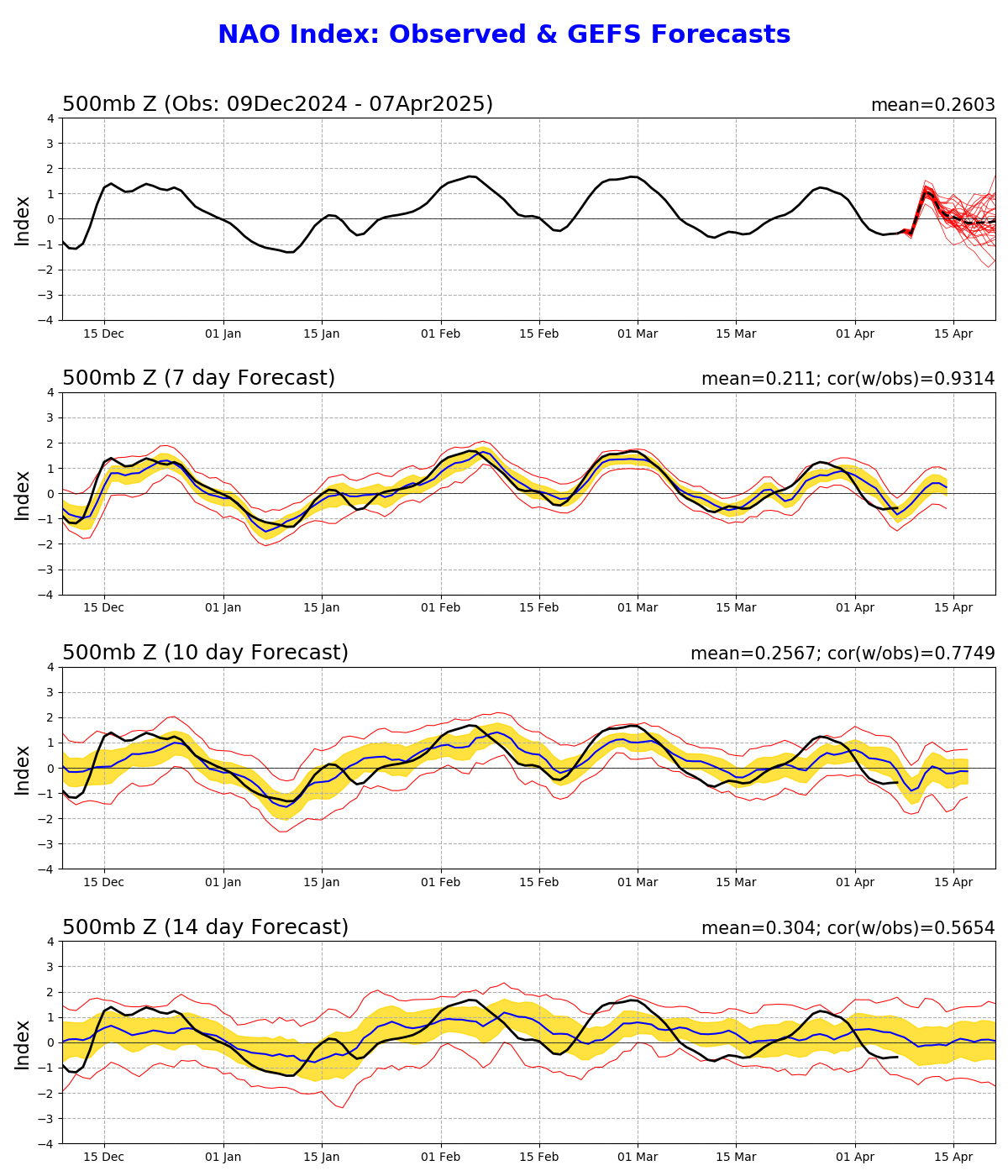

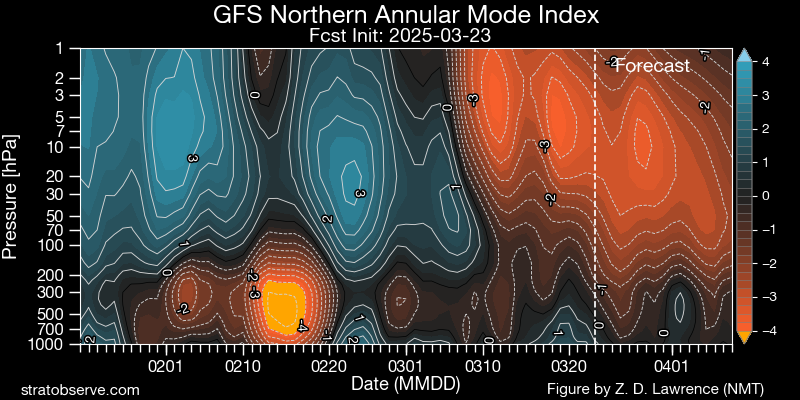

La risposta della circolazione troposferica è iniziata già nel mese di Marzo con uno split della colonna a supportare il displacement intervenuto inizialmente in Stratosfera, dinamica che in Troposfera ha visto l’anticiclone delle Azzorre spingersi sul sud della Groenlandia portando un radicale cambio del tempo in Europa con freddo in discesa verso l’Iberia e maltempo in Italia in un contesto di EA negativo. Il vortice polare troposferico dopo aver ripreso forza in terza decade di Marzo (l’indice NAO si riporta intorno a +1 fino a fine mese, immagine 2), andrà di nuovo ad indebolirsi in modo significativo, inizialmente attraverso una propagazione di onde dai tropici verso il polo che incontrando un vortice polare forte saranno deviate verso la Scandinavia.

L’anticiclone delle Azzorre si porterebbe dunque verso il mar di Norvegia attraverso una rottura anticiclonica (turning line sull’artico Europeo posta dalla condizione di base del vento zonale medio che si intensifica salendo di latitudine a causa del vortice polare forte). In tal frangente un’ondata di freddo per il periodo potrebbe coinvolgere l’Italia, anche se rimane ancora decisamente incerto quanto l’anticiclone e quindi i flussi di calore che trasporta verso il polo riescano ad intrudere il vortice polare. Al momento sembrerebbe più probabile per l’Europa un’irruzione di moderata entità per il periodo, con temperature quindi di nuovo invernali ed un coinvolgimento dell’Italia marginale specie al centro, più diretto al nord ma su questi aspetti dettagliati è necessario seguire gli aggiornamenti (un esempio di possibile entità rilevante del freddo in GFS 18z del 24 Marzo, immagine 4).

Immagine 4: forte ondata di freddo per il periodo, con gelate diffuse e possibili fiocchi fino in bassa montagna/alta collina.

L’ondata di freddo comunque batterà ritirata rapidamente per la tendenza dei flussi di calore a spostarsi come ormai di consueto sulla Groenlandia occidentale, mar del Labrador e Canada (immagine 5). Il freddo precedentemente in Europa si sposterà in oceano dove le depressioni Atlantiche torneranno a farla da padrone, portando un forte aumento delle temperature su una vasta parte d’Europa, con possibile contributo di aria calda dal nord Africa verso l’Italia.

Immagine 5: fase di transizione col consolidamento dell’anticiclone sul Labrador e delle depressioni oceaniche. Situazione che può portare nei giorni successivi ad una spinta dell’anticiclone africano in Europa.

Il final warming continuerà dunque a tenere i valori AO e NAO/NAM negativi a più riprese, ma in un contesto climatico sempre anomalo ma di tipo opposto rispetto all’inizio del mese. Al momento si può supporre poi che andando verso la terza decade l’anomalia positiva di temperatura e geopotenziale sulla Groenlandia occidentale possa andare smorzandosi, con le depressioni dal medio e basso Atlantico che entrerebbero sul Mediterraneo accompagnate da piogge che potrebbero rivelarsi intense e clima ancora caldo, tendente a mite e a tratti in media con ritorno delle nevicate sotto i 2000 metri. L’iter della circolazione qui prospettato infatti risponde ad un valore mensile di EA positivo specie nella seconda e terza settimana del mese che andrà a sovrabilanciare la fase negativa dei primi giorni. Si tratta di un’evoluzione tipica quando si viene da un vortice polare forte, infatti necessariamente il forte vento zonale medio nei giorni prima dell’aumento dell’attività d’onda porta necessariamente i flussi di calore verso nordest e quindi i geopotenziali aumentano sulle isole britanniche. Stiamo però osservando andando avanti negli anni una sempre minor durata dei blocchi sul nord atlantico, perchè in tale contesto di onde amplificate i vortici in uscita dal continente americano vanno ad approfondirsi molto velocemente e con intensi gradienti di pressione che svuotano il blocco del suo contenuto di calore portandolo velocemente verso il Canada. Questo produce poi un abbassamento di latitudine del jet sul nord Atlantico con molto maltempo e clima freddo sull’oceano mentre il caldo sale verso l’Europa. Considerando i livelli medi di EA osservati questa stagione invernale, positivi nonostante la Nina, sembra azzardato pensare ora che si possa cambiare passo soprattutto alla luce del fatto che ci muoviamo verso un ENSO neutro in Estate. Dunque lo spostamento del blocco dal nord Atlantico alla Groenlandia dominante per buona parte del mese sembra l’ipotesi attualmente più ragionevole (qui una spiegazione della deriva del clima Europeo in contesto di riscaldamento globale LINK PER LEGGERE L’ARTICOLO ).

Note:

- Nella sezione Regime (analisi sintetica ad inizio articolo) si vuole dare una probabilità dello scenario meteorologico più probabile. Quelli di riferimento sul settore euro-atlantico sono 4: anticiclone groenlandese (associabile alla NAO-); zonale (associabile alla NAO+); promontorio atlantico (Atlantic Ridge); blocco scandinavo (Scandinavian Blocking). L’insieme di questi 4 pattern spiega il 55% della variabilità meteorologica euro-atlantica e se ne cerca una loro frequenza di occorrenza. La stagionale si basa dunque su queste 4 definizioni di scenari meteorologici, i cui risvolti climatici su scala continentale sono stati ampiamente studiati in letteratura. Una definizione ne viene data al seguente link https://confluence.ecmwf.int/display/FUG/Regime+Charts

- I concetti di critical line e turning line sono strettamente legati al profilo latitudinale di vento zonale medio. Nella normalità il vento zonale medio aumenta con la latitudine. Questo crea una variazione nell’ambiente in cui le onde di Rossby sono immerse, per un’onda che sale di latitudine. Se il vento zonale medio si fa troppo intenso durante la propagazione dell’onda verso il polo, questa viene riflessa (tale latitudine di riflessione rappresenta una turning line). è possibile osservare gli anticicloni salire di latitudine e la loro ascesa venir bloccata dal passaggio di profonde vorticità polari (comportamento tipico dello Scand Block, in misura minore dell’Atlantic Ridge, wave-breaking anticiclonici). Viceversa se il vento zonale medio si indebolisce salendo di latitudine, è possibile trovare una critical line, una latitudine alla quale, se raggiunta dall’anticiclone, questo si rompe provocando quello che in gergo viene chiamato “taglio alla radice” dell’anticiclone che si è elevato di latitudine. Alla formazione di una critical line segue dunque l’isolamento di un’alta pressione polare. Di conseguenza se il vortice polare è molto debole e si associa ad un vento zonale medio piuttosto debole o persino invertito ad alta latitudine. La critical line solitamente si associa ad un pattern di NAO negativa, con l’isolamento di una cellula anticiclonica sulla Groenlandia e mar del Labrador. Questo si combina con il numero d’onda elevato (superiore a 5) che caratterizza una condizione di vento zonale medio debole alle medie latitudini. Le onde corte hanno velocità di gruppo positiva e viaggiano dunque da ovest verso est, questo si traduce in un moto verso est delle depressioni atlantiche (wave-breaking ciclonici) con clima umido e tempestoso specie sull’Europa centrale. Aria calda o molto calda può giungere sull’Italia dalle latitudini tropicali. Il forte vento zonale medio alle alte latitudini che caratterizza i pattern di Scand Block e Atlantic Ridge si associa ad un numero d’onda emisferico basso (compreso tra 2 e 4) e la velocità di gruppo zonale delle Rossby è negativa. Questi pattern evolvono quindi solitamente da est ad ovest, e lo Scandinavian Blocking evolve in un Atlantic Ridge. Se il vortice polare è molto forte e il vento zonale medio rinforza ulteriormente, la turning line scende di latitudine all’Europa centrale (fino a 50-60 nord) e la riflessione d’onda blocca gli anticicloni sull’Europa meridionale, da cui il pattern di NAO+. Tale scenario ha numero d’onda 1, è lineare e l’attività d’onda è assente. Il concetto di critical e turning line è valido anche in riferimento al profilo altitudinale di vento zonale medio.

DISCLAIMER: Questa previsione vuole dare un’indicazione probabilistica di cosa potrebbe avvenire, infatti solo i calcolatori sono in grado di darci l’esatto risultato finale e calcolare con precisione l’interazione tra tutte le forzanti climatiche in gioco