Inverno 2025/2026 – Sarà da ricordare oppure no? Ecco cosa c’è da sapere

Le ultime novità e l’aggiornamento sugli indici teleconnettivi in vista della prossima stagione invernale 2025/2026

Inverno 2025/2026: una stagione già data per spacciata?

Mancano poco più di due settimane all’inizio dell’inverno meteorologico 2025/2026 e, come sempre, si moltiplicano teorie e speculazioni. Online si trovano, oltre ai consueti titoli sensazionalistici, diverse ipotesi marcatamente pessimistiche: inverno “da dimenticare”, molto caldo, povero di precipitazioni e dominato dall’anticiclone.

Il quadro, però, è più articolato. Alcuni indizi dinamici e climatici di lungo periodo suggeriscono che la stagione possa assumere connotati meno lineari e più “a due velocità”.

Modelli a breve termine: dicembre dinamico, gennaio incerto

Una parte dei centri di calcolo, guardando la media dei prossimi 10–15 giorni, delinea uno scenario del tipo:

-

Dicembre con possibili fasi pienamente invernali, incursioni fredde e passaggi perturbati anche significativi;

-

Da gennaio in poi progressivo rinforzo anticiclonico, temperature sopra media e tendenza alla siccità.

Questa visione si rifà a un meccanismo noto: dopo un avvio più “dinamico”, il sistema atmosferico tende a stabilizzarsi, con il vortice polare che si compatta, le onde planetarie che faticano a propagarsi verso l’alto e una circolazione più zonale sull’Europa.

Su questo impianto, inoltre, convergono alcuni modelli statistici stagionali, come quello del CSCT, che leggono la combinazione attuale di indici come favorevole a una seconda parte d’inverno più mite e stabile.

Vortice polare stratosferico: da debole a forte?

Uno degli argomenti a sostegno dello scenario pessimistico è proprio il comportamento classico del vortice polare stratosferico (VPS):

-

nella prima parte di stagione può presentarsi relativamente debole;

-

successivamente tende spesso a rinforzarsi in modo netto fra gennaio e febbraio;

-

quando il VPS è forte, diventa più difficile per le onde di Rossby troposferiche “sfondare” verso l’alto, e di conseguenza si riducono le possibilità di disturbi importanti alla circolazione.

Tuttavia, la combinazione tra vortice inizialmente debole e forcing di fondo non esclude affatto la possibilità opposta: che a dicembre si inneschi un major stratwarming (SSW) capace di:

-

indebolire drasticamente o addirittura spezzare il vortice;

-

portare la NAO su valori negativi per 45–60 giorni circa;

-

favorire discese fredde e configurazioni più bloccate sull’Europa

NAO: il trend climatico suggerisce scenari diversi

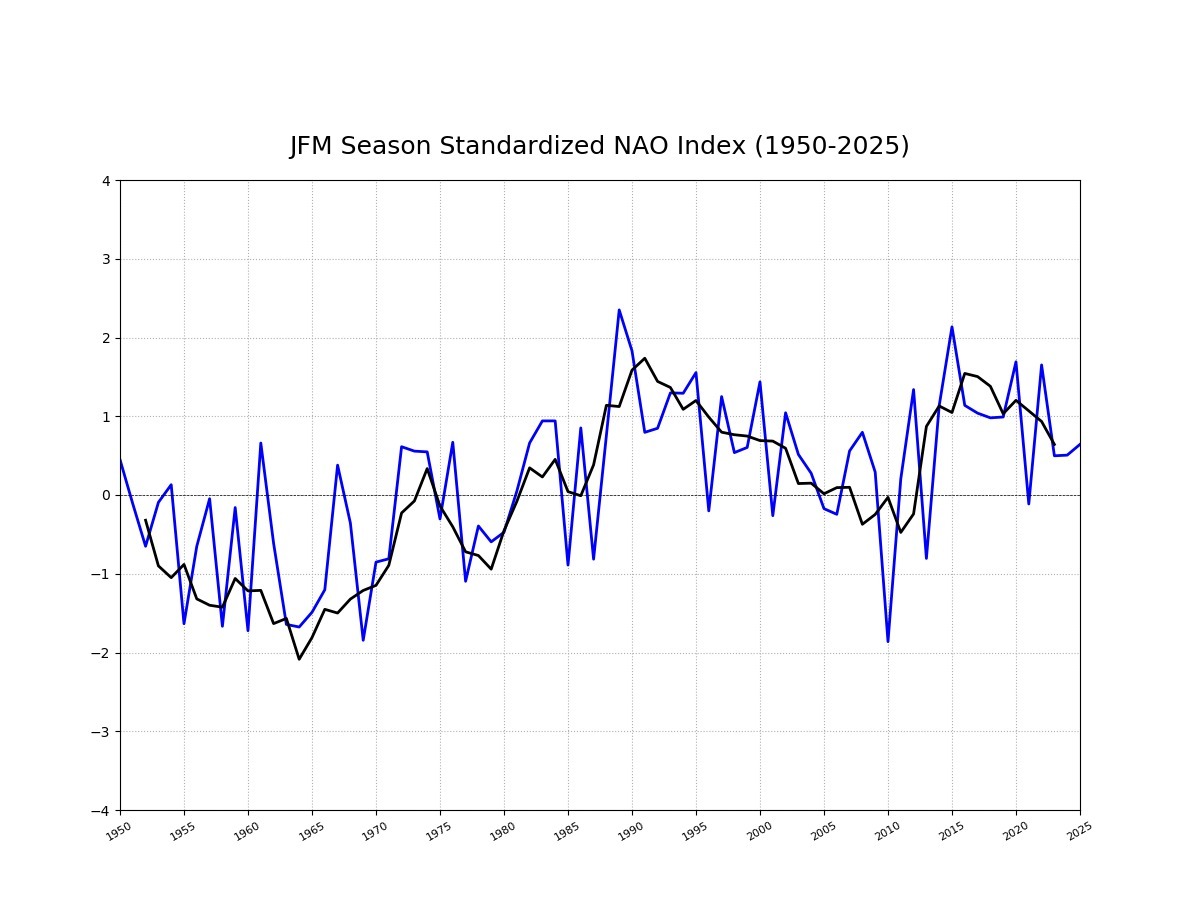

Per capire perché lo scenario “caldo e secco a tutti i costi” non sia l’unico sul tavolo, è necessario guardare al comportamento di lungo periodo della NAO (North Atlantic Oscillation).

-

Consideriamo la media trimestrale gennaio–marzo (JFM), che rappresenta la seconda parte dell’inverno.

-

Dalle serie storiche emerge un trend multidecennale: ci troviamo attualmente in una fase calante dell’indice.

-

Applicando questo trend, il valore atteso per JFM 2026 è intorno a +0.5.

La serie storica detrendizzata mostra una deviazione standard di circa 0.55: in pratica, sopra al trend di fondo (dovuto a forzanti climatiche lente) si somma un contributo caotico “meteorologico” che però, in media, sposta l’esito finale in misura modesta.

Tradotto:

-

è verosimile che la media NAO JFM 2026 cada fra 0 e +1;

-

anche nel caso peggiore (+1), è molto meno estrema del famigerato inverno 2021/2022, quando la NAO JFM raggiunse valori di circa +1.8, associati a condizioni molto miti, zonali e poco dinamiche sul Mediterraneo.

Valori così elevati della NAO trimestrale sono spesso collegati a fasi di stratcooling, con vortice polare molto compatto. Al contrario, la configurazione attuale (vortice relativamente debole) rende non trascurabile l’ipotesi che a dicembre si sviluppi un SSW major, capace di trascinare la NAO in territorio negativo per alcune settimane nella piena stagione invernale.

Perché i modelli non colgono queste forzanti?

A questo punto sorge una domanda: se il trend climatico della NAO spinge verso valori moderati o debolmente positivi, perché molti calcolatori mantengono una visione pessimistica?

La risposta è duplice:

-

Modelli dinamici stagionali

-

Assimilano la condizione iniziale attuale, inevitabilmente “sporca” di variabilità meteorologica di breve periodo.

-

Questa variabilità tende a mascherare le forzanti climatiche di fondo, che agiscono su scale temporali più lunghe.

-

Di conseguenza, la possibilità di un SSW o di cambi di regime più bruschi può essere sottovalutata quando lo stato iniziale non li suggerisce esplicitamente.

-

-

Modelli statistici come l’OPI

-

L’OPI confronta la situazione attuale (in particolare ottobre 2025) con gli analoghi del passato.

-

Se l’ottobre 2025 somiglia a stagioni recentemente deludenti, il modello tenderà a proporre scenari simili.

-

Ciò che l’OPI non integra esplicitamente è che, nel frattempo, la forzante climatica multidecennale sta cambiando il contesto, modificando il “peso” relativo degli analoghi storici.

-

In sintesi: il sistema atmosfera–oceano sta evolvendo su scale di decenni e i metodi basati unicamente su condizioni iniziali o analoghi storici possono sottostimare il contributo di questi trend.

Il ruolo dell’EA: possibile calo dopo anni estremi

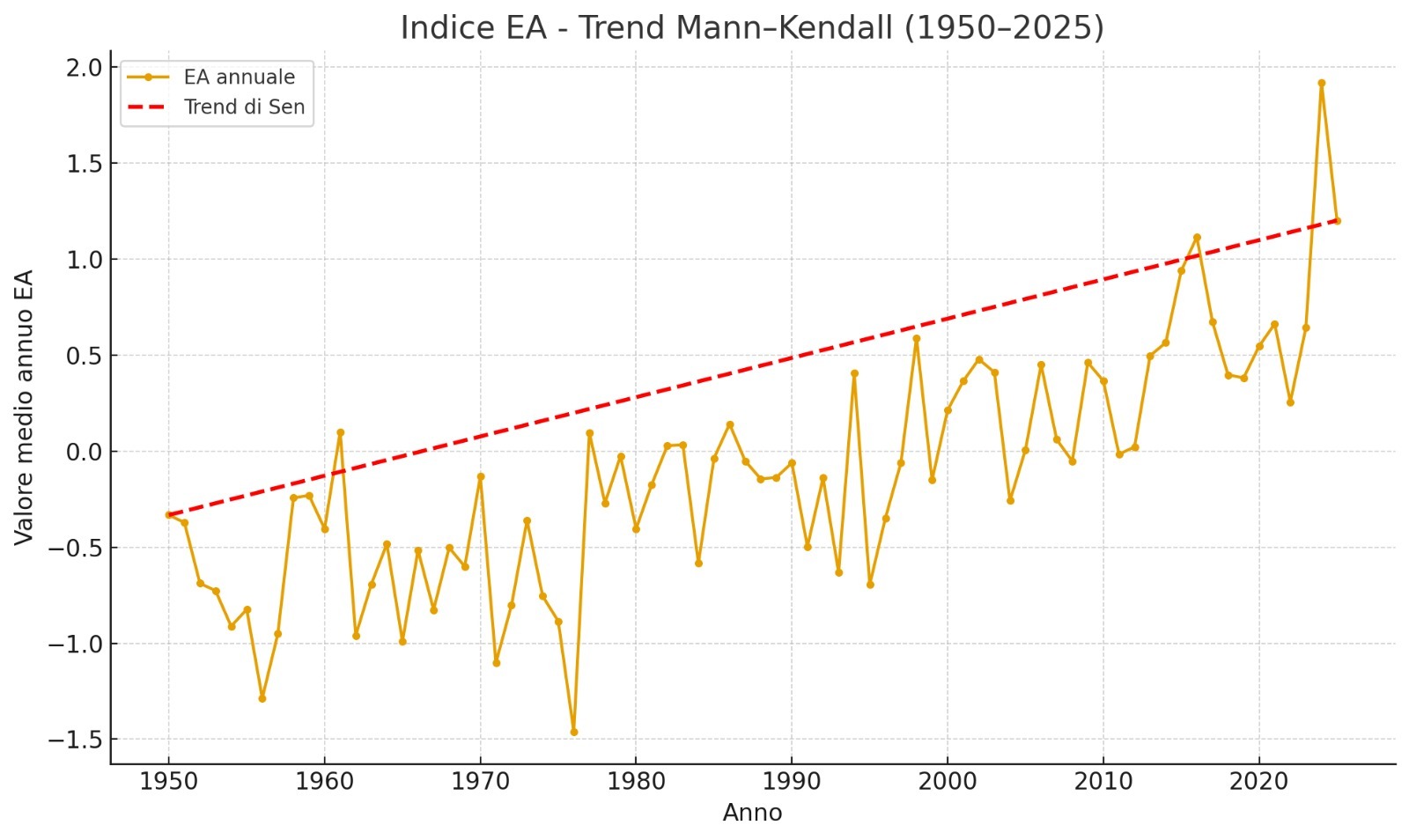

Un altro tassello fondamentale è il comportamento dell’indice EA (East Atlantic Pattern), spesso collegato alla frequenza e alla persistenza dell’anticiclone subtropicale africano verso il Mediterraneo.

-

Dagli anni ’60–’70 l’EA mostra un trend in crescita, che riflette la maggiore tendenza dell’anticiclone a spingersi verso nord.

-

In questa sede abbiamo più volte sottolineato quanto ciò rappresenti uno degli aspetti più preoccupanti della deriva climatica sul nostro settore.

Negli ultimi anni, però, si è verificato un ulteriore scarto:

-

Nel 2024 e nel 2025 l’EA medio annuo è stato eccezionalmente alto, ben oltre il semplice trend di crescita.

-

È ragionevole ipotizzare che questa forzante non possa crescere all’infinito senza correzioni: l’ulteriore insistenza de La Niña potrebbe contribuire, nel corso del 2026, a riportare l’EA su livelli più vicini al trend.

Se questo scenario si concretizzasse a partire dall’inverno, significherebbe:

-

meno spazio per una continua e invadente rimonta dell’anticiclone africano;

-

maggiore probabilità di fasi bariche più mobili e di scambi meridiani, rispetto alle stagioni iper-anticicloniche degli ultimi anni.

Quale inverno aspettarsi davvero?

È plausibile che la stagione 2025/2026 non sia né “particolarmente nevosa” né disastrosa, ma a due velocità, alternando fasi invernali più incisive ad altre più miti. Alcuni anni recenti possono rappresentare un riferimento:

-

2016/2017

-

2018/2019

-

2020/2021

-

2022/2023

Inverni caratterizzati da dinamismo, oscillazioni termiche e precipitazioni a tratti concentrate.

Conclusioni: cosa osservare nelle prossime settimane

Il quadro non è affatto chiuso: molto dipenderà dall’evoluzione del vortice polare e dai segnali stratosferici di dicembre. Se dovesse verificarsi un major stratwarming, lo scenario cambierebbe sensibilmente.

Un inverno “da ricordare”? Possibile, non tanto per eventi eccezionali quanto per il ruolo che potrebbe avere nel segnare una transizione verso stagioni invernali future più estreme in termini di caldo — specialmente a partire dal 2027, quando alcune forzanti climatiche di lungo periodo potrebbero manifestarsi con maggiore intensità.

Restiamo quindi in attesa di segnali più netti, ma senza aderire troppo frettolosamente alle ipotesi più pessimistiche che circolano online.